2025年8月 増刷第5刷!!

ともに発見し、ともにつくる仲間となる「ジェネレーター」というあり方が着実に世の中に浸透しています。「ジェネレーター」を知る入口であり、考える素となる本として、

2022年3月以来、着実に広まり、この夏(2025年8月)増刷第5刷となりました。

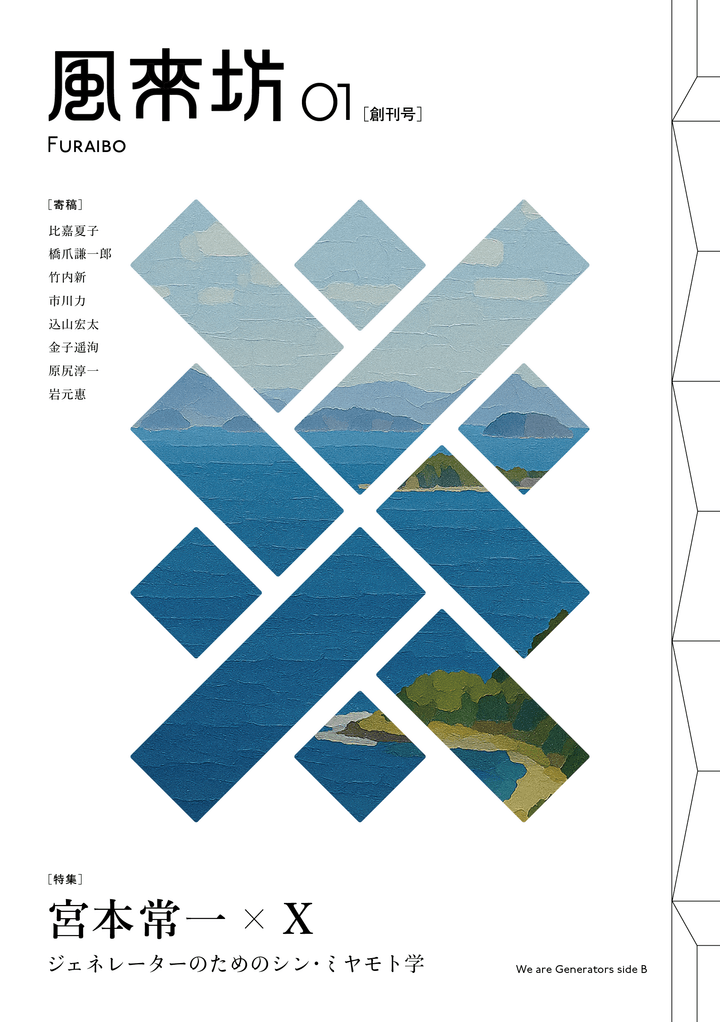

ジェネレーターのためのZINE

「風来坊」できました

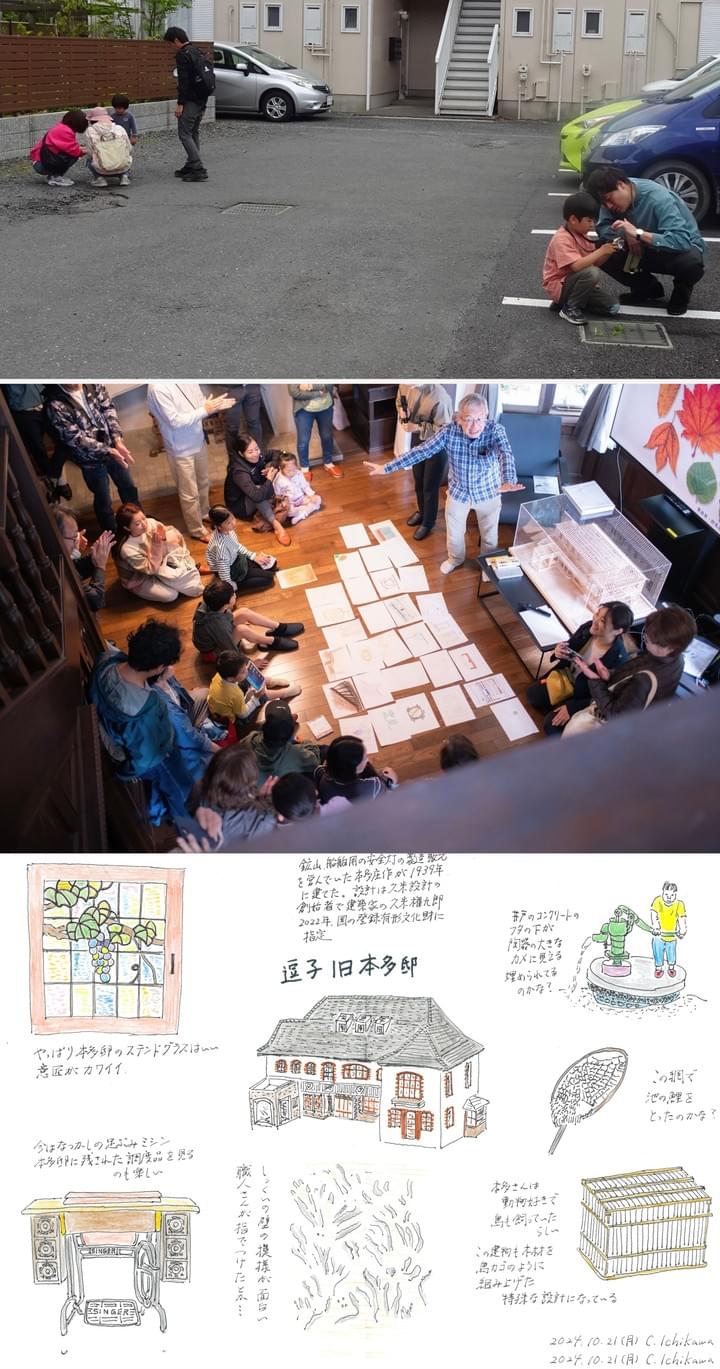

創刊号特集は、歩き、見て、聞いて、書いて、読んだ旅する民俗学者・宮本常一。宮本常一の言葉は、あるときは私たちに温かく語りかけ、またあるときは鋭く叱咤し、私たちが忘れかけている生活・暮らしのあり方を気づかせてくれます。ふと頭をよぎったのは、「みんなは常一のどこにひかれるの?」ということ。そこで、私たちは宮本常一の五十巻ほどの著作集から、なんとなく気になる一巻をチョイスし、自分の切り口で読み直す戯れを行いました。宮本常一研究ではなく、自分なりに響いた宮本常一のあり方をあぶり出そうとしたのです。毎月、一人ずつ、自分の選んだ一巻とその中であっと感じ、おっと思った部分を紹介しあううちに、それぞれの個性が反映された「常一性」が浮かび上がり、あまりにも面白かったので、冊子にまとめることにしました。「宮本常一」と「自分の関心=X 」とをつなげて読み解いた「宮本常一×X 」の記録です。

1冊 1000円 で発売中

購入希望の方は、「風来坊」購入希望と明記し、氏名、所属、送付先住所とともに、tqnology@gmail.com 宛にメールをお送りください。

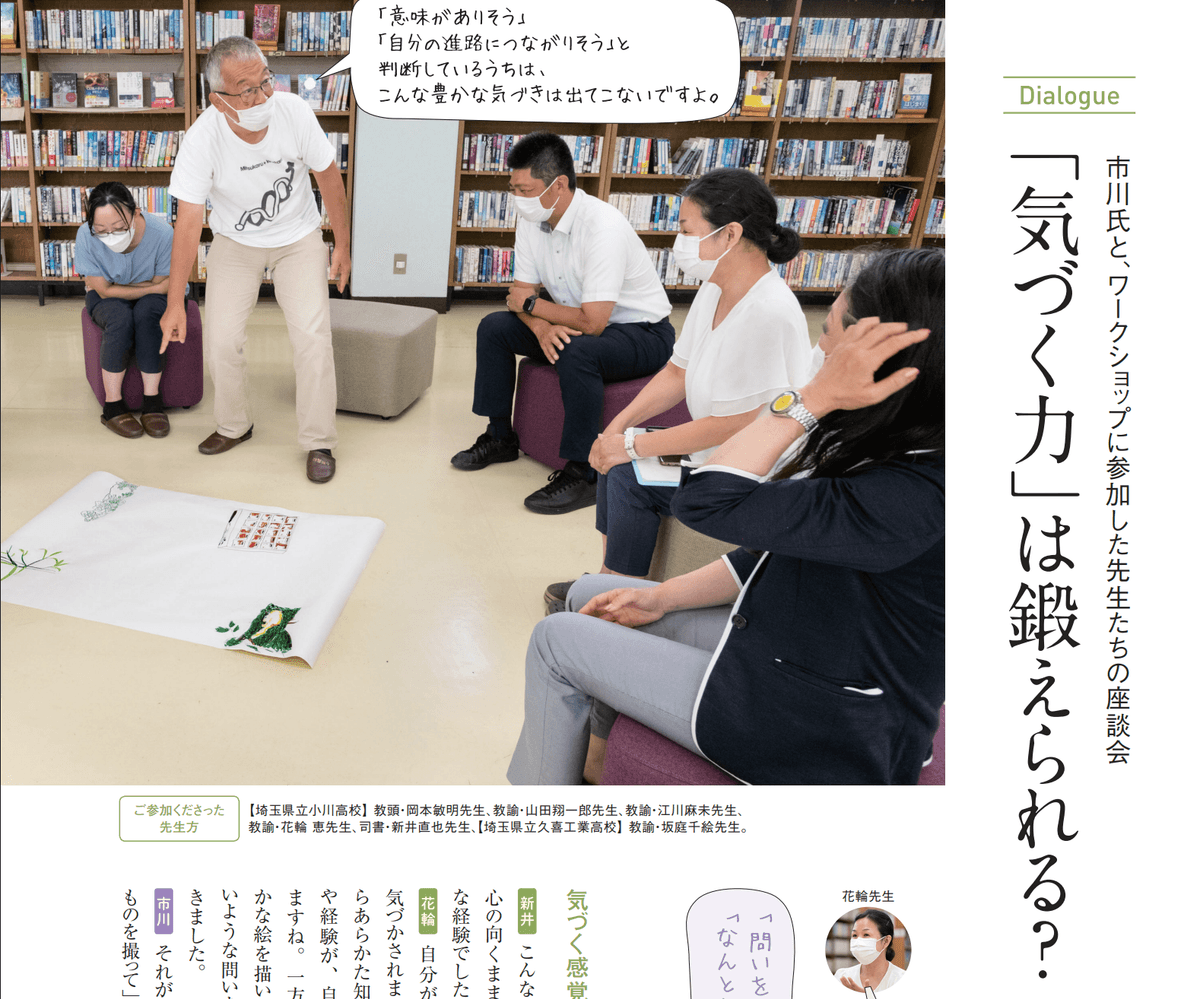

高校生の保護者のためのキャリアガイダンス2025年度

親子で一緒に未来探究

にFeel度Walkについて特集が組まれています

これからの時代は、子どもだけでなく親も生き方の進路を常に見直さなければなりません。そのときに自分なりの好奇心からスタートすることが不可欠。親と子が一緒に好奇心のフタを開き、素直な思いをやりとりするためにFeel度Walkから始めてみようという記事です。電子ブックで無料でお読みいただけます。

市川力監修 日本科学未来館の

探究学習プログラムが公開され

ました

博物館を「探検」して自分なりに気になる何かを探る Feel度Walk の手法を採用し、スケッ知図を描き、思いつきから科学技術への興味・関心、課題発見へと深めてゆく中学・高校生向けのプログラムです。

登録すれば誰でもマニュアル、ワークシートを無料でダウンロードできます。遠足・修学旅行など校外学習と学校の学びをつなぐツールです。

※ 2025年1月1日 毎日小学生新聞 でもとり上げられました(市川インタビュー記事あり)

ともにあるく仲間になろう!

情報社会から創造社会へ。自らつくることで自分を変え、場を変え続ける人になる。そのために一緒に面白がる仲間になる。「みつかる+わかる」はそうした仲間が育つ場をつくります。

身のまわりのなんとなく気になったモノ・コトに目を向けることが始まり。とりあえず動いて、何かをつくってみると「みつかる」。みつかったら、さらに動き、試し、つくってみると「わかる」。

この「みつかる」+「わかる」プロセスをひたすら進み続けることこそ学び、成長し、豊かに生きるということでしょう。なりゆきの見えない未来は、不安の種ではなく可能性の泉。「面白がる力=好奇心」を原動力にして、ちょっとしたことからスタートして、あれこれゆるりとつくり続けてゆく道をともに歩いてゆきませんか。

「みつかる+わかる」の三つの柱

1:Walk and Work

みつかる+わかるのプロセスを実践し、普及する

探索(Exploration)・試行(Experiment)・表現(Expression)するために

日々たゆまず歩き(Walk)「雑」を集積し続ける「みつかる」プロセスと

そこから浮かび上がるプロジェクトを仲間とともにたくらむ(Work)「わかる」プロセス

とを通じて、先行き不透明な世の中を面白がる生き方を提案します。

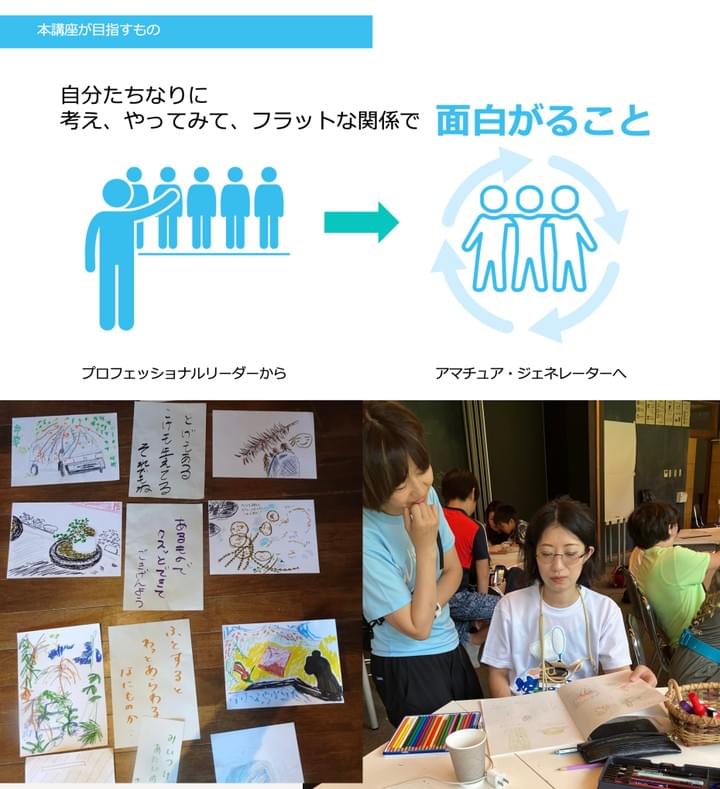

2:Grow as Generators

創造社会の担い手・ジェネレーターのあり方・成長を追究する

何かが生まれつつある「場」に率先して巻き込まれ、

当事者性を抱いて「場」に参加する存在を「ジェネレーター」と呼びます。

ビジネス・研究・日常生活では、見えないなりゆきを追いかける仕事・プロジェクトに直面します。

このとき率先して面白がり、仲間とともに取り組むのが「ジェネレーター」です。

すると仲間にも面白がる気持ちが伝染し、みんなの好奇心が高まり、

対等な関係性で、自律的・自発的に動くチームが「ジェネレート」します。

そんな「ジェネレーター」の機能について理論的に明らかにするとともに、

仲間とともに面白がって生きる「ジェネレーター」が育つ場をつくります。

3:Play in Public

面白がる心で、地域を活性化する

社会全体を一気によくするやり方を目指さず、

「仲間」とともにちょっとした小さいたくらみを起こし、

「私」の世界にのみ閉じこもるのでも、「公」の言われるままに流されるのでもない

ゆるやかで、のびやかに遊ぶ感覚で、多彩な人たちが混ざり合う地域づくりを実践します。

BOOKS

先行きが見えない時代に、みつかる+わかるの理事たちが、新しい学びや場づくりについて語った書籍

本の写真をクリックすると購入ページにいきます

市川力 著『知図を描こう!あるいてあつめておもしろがる』

(岩波ジュニアスタートブックス)2023/12/15

Feel度Walkと知図の本がついに出ました。中学生向けに書かれていますが、小学高学年から高校生、大人まで楽しく読めます。単にやり方を伝えるだけでなく、Feel度Walk絵をして、知図を描くと、自分の中に眠っている好奇心が目覚め、自分なりの体験知のアーカイブができる。それが学びはもとより、生き方を豊かにすることが述べられています。

全国の図書館でも話題沸騰、学校や地域、親子の関わりにも静かにじわじわと広がっているFeel度Walkと知図を支える教科書です。

《書評》

2024年3月号『日経サイエンス』 新刊ガイド

2024年4月号『教育研究』(筑波大学附属小学校 一般社団法人 初等教育研究会)おすすめの一冊

2024年4月号『学校図書館』Book Guide

《関連記事》

2024年1月12日・19日『朝日小学生新聞』知図づくりやってみよう

市川力・井庭崇 著

『ジェネレーター 学びと活動の生成』(学事出版)2022/4/5)

みつかる+わかるの活動を支えるのは「ジェネレーター」と呼ばれる、自ら探究し、創造する社会をつくる人たち。この「あり方」は代表理事の市川力と理事の井庭崇が生み出したあたらしい概念です。教育文脈ではもちろんのこと、地域や企業の活性化、これからの生き方を考える上で画期的な発想・提案がふんだんに盛り込まれています。仲間とともにこれからの世の中を自分たちなりにつくってゆく「ジェネレーター」について知り、追体験できる本です。ジェネレーターの森を散策するように読み進めてください!

※ 2022年東洋経済厳選 これだけは読んでおくべき教育関係者にお薦めしたい10冊に選ばれました。

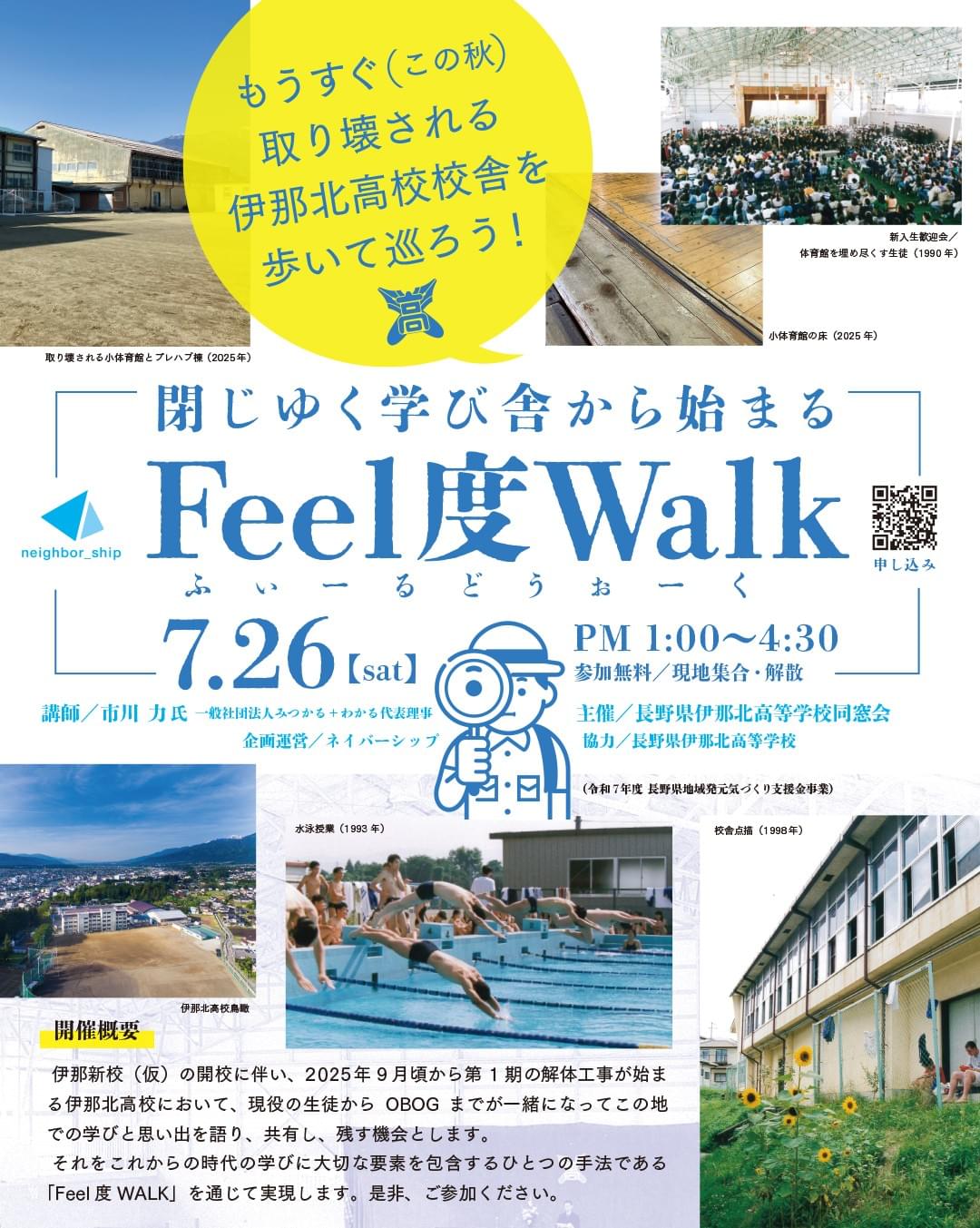

閉じゆく学び舎から始まるFeel度Walk 伊那北高校

長野県伊那市にある伊那北高校で2025年7月26日に開催された、学びのイベント「閉じゆく学び舎から始まるFeel度WALK」の様子をまとめた映像です。校舎の解体を前に、参加者たちはFeel度WALKという手法を通じて、学校の空間に秘められた「学びの痕跡」を写真に収め、その場で感じたことをスケッチ。その後、描いた知図を参加者どうしで分かちあいました。この動画では、参加者一人ひとりの真剣なまなざしや、新たな発見に喜びを感じる姿、そして長年学び舎として存在してきた校舎への感謝の想いが詰まっています。ぜひご覧ください。

先生の学校

社会を彫刻する人たち 1

"for children" ではなく "with children"な学び場を。大人と子どもが共に成長する学びに40年以上取り組む理由とは?

「子どもたちのために」ではなく、「子どもたちと共に学ぶ」ことを大事にしようと思うに至る経緯について語っています。市川が初代校長を務めた、探究を大切にするマイクロスクール・東京コミュニティスクールでの取り組みについても触れています。

先生の学校

社会を彫刻する人たち 2

探究するコンテンツは何でもいい!ってどういうこと?市川さん考案の探究のストレッチ「Feel度Walk」が広がる理由とは?

一般社団法人「みつかる+わかる」を立ち上げ、一歩踏み出した背景や、一歩踏み出す秘訣について語っています。また、「学びのハードルの低さ」と「奥の深さ」を兼ね備えた「Feel度Walk」の魅力を明らかにします。

先生の学校

となりの学校見学

感度・感性を磨く、探究のストレッチ「Feel度Walk(フィールドウォーク)」を体験!

実際に行われたFeel度Walkの様子や参加者が感じたことのインタビュー、市川力がFeel度Walkに込めた思いなどについて語った動画です。

市川力講演会

日常に世界を再発見する学び方(前編)

「これからの時代に優先する学びとは」という内容で、学校関係者のみに関わらず、地域・保護者が、これからの学び方をどう考え、どう支えてゆくかについて語っています。

市川力講演会

日常に世界を再発見する学び方(後編)

7つのミカタについて語っています。

①【視点】学校の外側にいる大人の在り方

②【断捨離】レスイズモアで没入する

③【聞き方】傾聴しようと力まず、自分の思いつきを出す

④【続ける】急がば回れであてもなく進んでいけば自ずと出てくる

⑤【仲間】好き勝手に始めてみよう

⑥【関係性】大人も子どもも真剣勝負

⑦【開く】場にいれば人は見て学んでいる

Feel度Walk & 知図をこれからはじめる方へのミニ講座

まだやったことのない方、やってみたけれどわからないところがある方、必見です。

Feel度Walk & 知図をひたすら続けるプロセス

〜「あ」の6進法〜

あてもなくあるいて、ひたすらあつめていると、思いつきがあらわれる。自分なりの思いつきを先人の「知」とあわせてみると、もっと面白い問いがあらわれる。そうしたら表現してあらわしてみると何かがみつかる+わかってくる。これが「あの6進法」です。

相模原市協働事業 森と学びとFeel度walk

相模原市つちざわの森で行われた親子Feel度Walkの様子です。はじめましてで出会った子どもも大人も、なんとなく気になるものやことを追いかけ歩き、見つかったものを素直に絵にしてみることで、ゆるやかであたたかい場が生まれることがこの動画をご覧になるとわかるでしょう。

実施報告のブログはこちらです。

https://note.com/rashiku0124/n/n980d7159f034

未来の先生フォーラム2022〜Feel度Walkで度アップ〜

この講演は、全国に点在するジェネレーターたちがリレー形式で、歩くことで「Feel=感受する」「度」合いをアップするFeel度Walkについて語っています。とてもわかりやすく今のみつかる+わかるの活動を理解できる動画になっています。

オンライン講義|大人と子どもが共に企む Out of Schoolの学び

この講演は、宮崎大学探究学習シンポジウム企画委員会主催で開かれたシンポジウムにて、代表理事の市川力が大人と子どもが

ともにたくらみ、成長する場づくりを学校、学校外を問わず行い、そのプロセスを6Cs(シックスシーズ)で評価するものです。

市川力の探究・ジェネレーター・Feel度Walk・知図に関する記事一覧

画像をクリックすると本文ページに移動します。

【今こそ学力観のアップデートをするとき】

親子で探究実践 (講談社コクリコ連載)

第1回 「探究学習」の「超シンプルな実践法」 第一人者が保護者・教師に伝授!

https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/study/hcDnV

第2回 「探究実践」の達人が考えた「Feel度Walk」 30人に密着取材してわかった親子が夢中になる理由

https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/study/BkTSe

第3回 教育に「探究」が求められるワケ 好奇心を再起動する「Feel度Walk」で親子関係に変化が!

https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/study/fKn9W

第4回 子どもの「勉強への姿勢が変わった!」 学校教師が驚いた「Feel度Walk」の効果

https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/study/bAIAt

第5回 探究学習を育む「Feel度Walk」 学校や自治体にも急速に広がる理由とは

サレジアン国際学園中学校

中1プレゼミでのFeel度Walk&知図授業実践報告

東京都北区のサレジアン国際学園中学校では、2022年から探究の授業の基盤づくりとして Feel度Walkと知図を行っています。2024年度は中1が2年生以降の探究ゼミに向けて、継続的にFeel度Walkと知図づくりに取り組みました。

中1(5月)プレゼミ

https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/blog/blog-school-life/7138/

中1(7月)プレゼミ

https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/blog/blog-school-life/7610/

中1(9月)夏のfeel度walk知図発表

https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/blog/blog-school-life/7829/

中1(11月)日本科学未来館:最先端の研究に触れる

https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/blog/blog-school-life/8098/

NEWS PICKS Education

静岡大成高校・静岡雙葉学園

Feel度Walk & 知図授業実践報告

静岡大成高校(1) https://education.newspicks.com/education-magazine/taisei-2024-feel-walk-1

静岡大成高校(2) https://education.newspicks.com/education-magazine/taisei-2024-feel-walk-2

静岡大成高校(3) https://education.newspicks.com/education-magazine/taisei-2024-feel-walk-3

静岡雙葉学園(1) https://education.newspicks.com/education-magazine/shizuoka-futaba-001

静岡雙葉学園(2) https://education.newspicks.com/education-magazine/shizuoka-futaba-002

静岡雙葉学園(3) https://education.newspicks.com/education-magazine/shizuoka-futaba-003

長野県立伊那北高校同窓会主催 閉校Feel度Walk

閉じゆく学び舎に100名を超える人たちが集まり、高校統廃合によってもうすぐ取り壊される伊那北高校を歩いて巡り、スケッ知図を描き、みんなでシェアしました。

消えゆくものの面影・思い出を残し、次の世代へと受け渡す。Feel度Walkと知図づくりの新たな可能性を示すワークショップとなりました。

当日の詳しい様子はこちら https://note.com/neighbor_ship/n/nc599d54f6bc1?sub_rt=share_pw

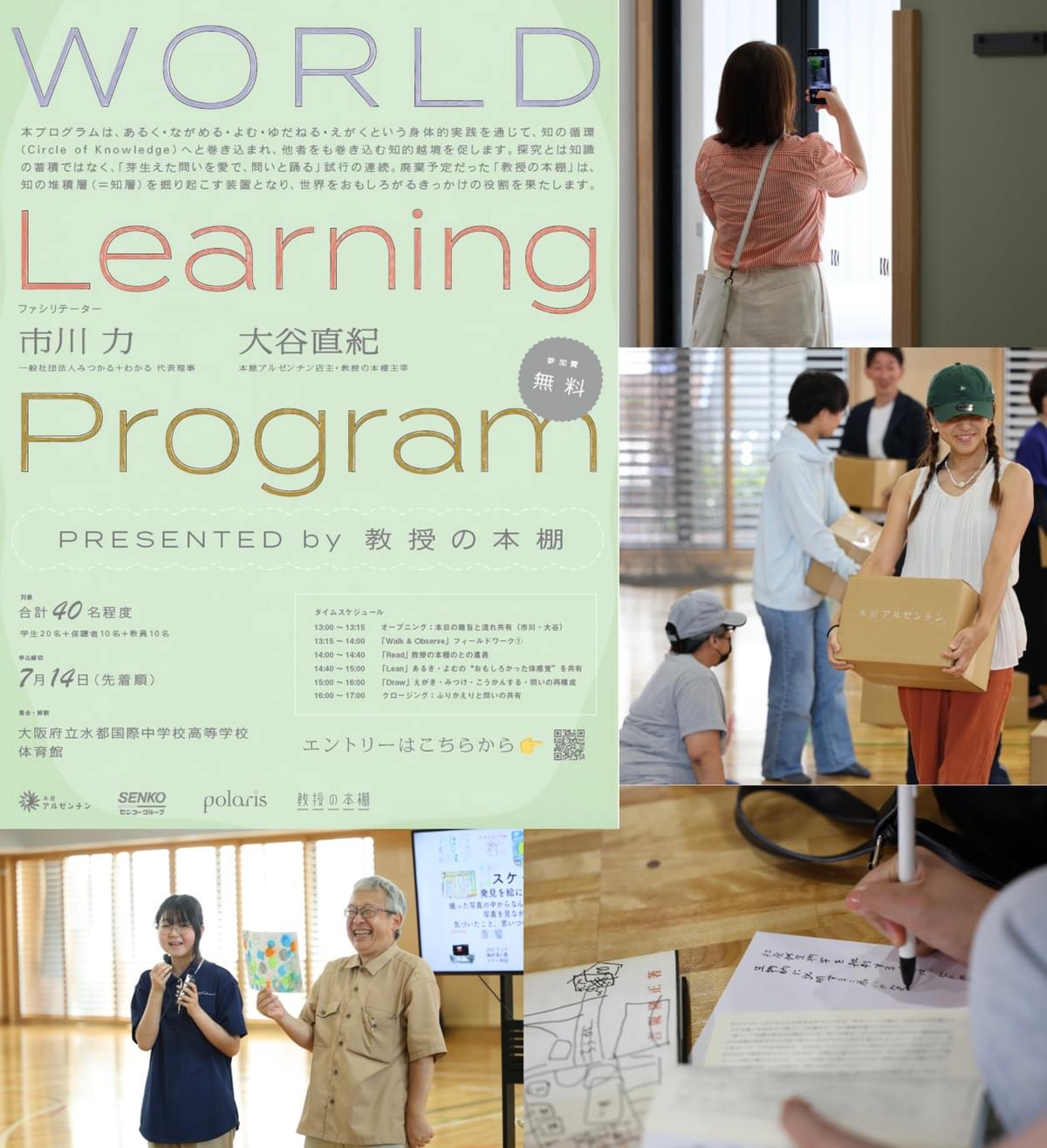

【レポート】WORLD Learning Program ―Presented by 教授の本棚―

合同会社こっからの企画である「教授の本棚」とFeel度Walkとのコラボレーションによる WORLD Learning Program が、2025年8月2日(土)、水都国際中学校・高等学校を舞台に行われました。

本プログラムは、本屋アルゼンチン/センコー/Polaris/水都国際高校が共同で主催し、約40名にのぼる参加者が多様なエリア(東京、広島、滋賀)から大阪に集まりました。

当日の開催レポートはこちら

みつかる+わかる はジェネレーター仲間が育ち合うコミュニティを提供します。

毎月お送りするジェネレーター研究講座・Feel度Walk倶楽部をご覧になるには、We are Genrators FANTS 有料コミュニティに

お入りいただく必要があります。月額 2200円(税込)。入退会は簡単ですので、関心のある月のみの参加OKです。

*会員になりますと、これまでの動画アーカイブは、全て視聴可能です。いつでもお好きな時間にコンテンツを楽しめます。

ジェネレーター研究講座に登場した多彩なゲスト

様々な領域の魅力あるゲストの声を、いつでも、どこでも、何度でも動画アーカイブで味わうことができます

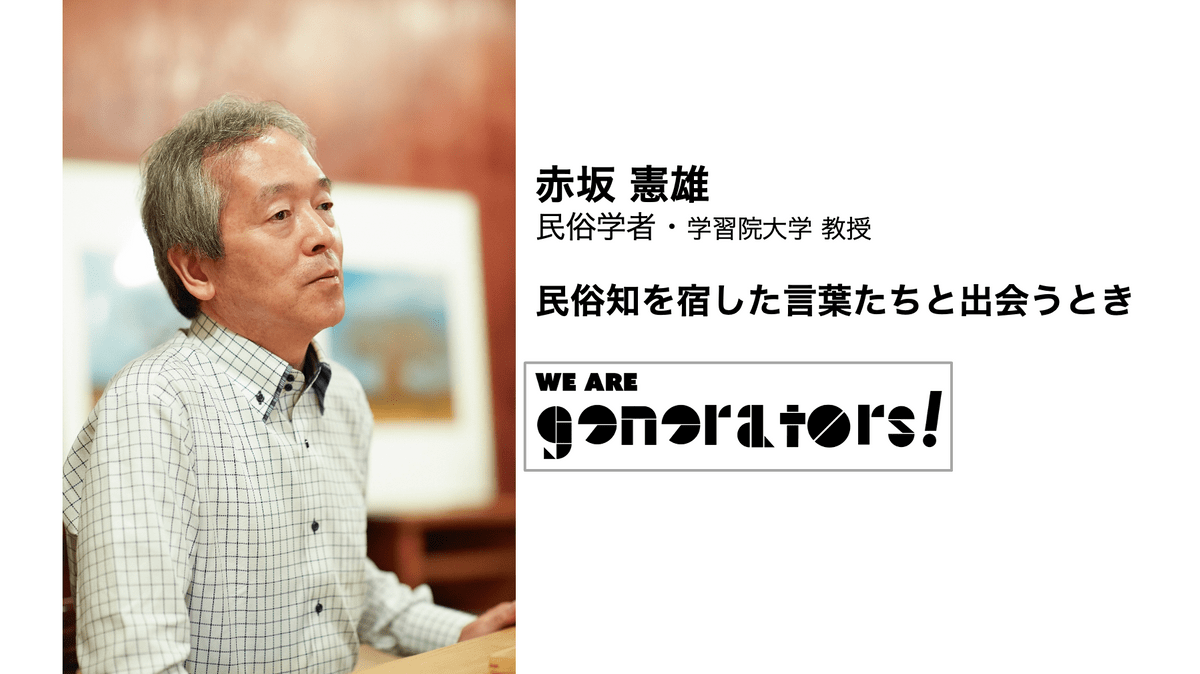

民俗知を宿す言葉たち

自らをアカデミックな民俗学者ではなく、独学で、民俗知を宿す言葉を編んできたに過ぎないとおっしゃる赤坂憲雄先生の素晴らしいレクチャー&ダイアローグ。専門知からはこぼれ落ちる、実践に根ざした民俗知が、閉塞した社会、お上から与えられた社会を打ち破るという勇気づけられるメッセージは、そのまま、ジェネレーターという存在のあり方と意義にストレートにつながっていて驚きました。あてもなく歩き、とりあえず語り合い、しばらく反芻しながら発酵してゆくと何かがあらわれる。まさにジェネのお作法こそ赤坂先生の手法なのでした。

マスターヨーダジェネレーター降臨の瞬間をぜひご覧ください。

宮本常一のフィールド写真

フィールドワーカーであり、人類学的な手法を用いて、新たな社会空間や、学びの起こる創造的空間を構築しようとチャレンジしている気鋭の研究者であり、実践家でもある小西さんをゲストに迎えます。

特に「雑」のアーカイバーであるジェネレーターが Feel度Walkにおいて重要なアイテムとして用いている「写真」について深ぼりしてゆきます。

歩いて、写真を撮り続けて、民俗学的発見を集めた巨人と言えば、『忘れられた日本人』という代表的著書で知られる宮本常一です。

三元生成群の諸相

朝、散歩しながら、なんとなく飛び込んでくる対象をゆるりと見つめることで「みつかる」数理的な形。その発見を表現して面白さを伝えたいという衝動が原動力となったエッシャー。さらには表現することで自ずと現れてくる心象風景を形にするT3パズル。その背景には、有限で制約がありながら無限に近い形と解釈を生み出す「生成群」という数学の原理。

まさに「ゲーデル、エッシャー、バッハ」に匹敵する「テセレート、エッシャー、ジェネレート」の世界が、じっくり展開される至福の時間です。

グリーフ・サポート

グリーフ(悲嘆)のプロセスは、人が防衛本能で抑圧してフタをしてしまうところ。そのフタが自ずと開くようにサポートするのがグリーフサポートのメカニズムです。フタが開くとモーニング mourning(悲しみの表出)がなされる。これは Feel度Walkでフタをした好奇心が開き、素の妄想プロセスと同じ。グリーフとモーニングを行ったり来たりするプロセスは、まさに歩いて、発見して、妄想仮説をあらわにするのと同じ。私たちが何かを探究する動機は悲しみ・哀しみ・愛しみに支えられている。橋爪さんの恩師はそれを Good Grief Symtom と言いました。Good Grief Symtom の「8つの局面」さらにはグリーフサポートによって生きる意味を再構築してゆくプロセスは、「6Cs」とも重なります。

ラインとメッシュワーク

人類学者としてトンガの村にどっぷり入り込みフィールドワークをしてきた比嘉夏子さんをお迎えし、比嘉さんが大いに影響を受けたのがティム・インゴルドの思想について語っていただきました。

ここ数年、数々の翻訳書が出され、注目されることが多くなったインゴルド。インゴルドの研究者というより。生き方・あり方に憧れる一ファンとして、インゴルドのどんなスタンスと考え方にしびれるかを余すところなく語ってくれます。

プレイフルラーニング

プレイフル × ラーニング に人生を捧げている上田信行さん(同志社女子大学名誉教授)がこれまでやってきたこと、全身全霊をかけてやっていること、そしてこれからさらに仕掛けようと思っていることを、We are Generators だからこそ存分に語れるROCKな「思い」が爆発しています。

Playful と Generator をどうかけ算できるかその可能性の「入口」を模索しました。ここから何かが生まれる予感しかありません。

ライブハウスでのステージに all my life 真剣勝負をかける NOBUYUKI UEDA の3時間超の白熱ライブをご堪能ください!

創造する場の創造

安松さんは、生物としての人間が持つ力を愚直に生かしながら、宇宙・世界と一体化し、見えなかった何かを生み出す手法としてのKJ法のスゴさに魅せられました。それは、西田幾多郎やベルグソンの哲学に深く根ざした普遍的なものでした。

しかし、その後の認識論や認知科学の発展によりKJ法を下支えする裏づけがありながら、そこがきちんと説明されていない。そう思った安松さんは。ドゥルーズのような哲学者の理論なども視野に置き、KJ法について博士論文にまとめました。

こうした研究と豊富な現場経験を踏まえ、「創造性を発揮する場の生成」というジェネレーターの「本丸」「一丁目一番地」に迫る先人たちの知恵について明らかにします。

南方熊楠の萃点と腹稿

南方熊楠研究の第一人者で、南方熊楠顕彰館長でもある松居竜五先生をお迎えして、熊楠の生涯をたどりながら、熊楠の知の形成のあり方をじっくりお話いただきました。

よどみなく進む心地よい先生のお話を通じて、幼い頃の好奇心をそのまま持ち続け、追究し続けたこと。そのために「抜書」と呼んだノートに文献を書き写し続けたこと。さらに自分の「知」を表現する新しい形として「腹稿」を構想したかもしれないという最新研究を踏まえたお話が続き、ワクワクしっぱなしの2時間でした。

宮本常一の学びと日本観光文化研究所

民俗学・人類学の側面からジェネレーターを深ぼりしてきた2022年の最後は宮本常一に直接教えを受けた須藤 護先生にお話いただきました。

福島のフィールド調査で、学生たちが語りかけても一言も口を聞いてくれなかった太鼓の胴づくり職人に、

「あんたえらい人じゃのお。あんたの作った太鼓で日本全国の人たちが踊ったり歌ったりするんだよ。そんなことができる人は日本にはほとんどいないよ。すごい人なんだよ」

と語りかけて、一気に彼の心をつかみ、語らせてしまった宮本常一のエピソードは、とても感動的でした。

探究の共同体について考える 思考とリズム、即興

探究する学び、教育において求められるジェネレーター的あり方の本質について、哲学、教育学をふまえて考察する第一弾。今回は、現象学哲学に基づいた身体論研究で知られ、また、哲学対話という手法を通じて探求する共同体を構築する実践を続けている河野哲也先生にご登場いただきました。「どんどんわからなくなるからいいじゃないか」哲学する本質を河野先生は端的かつ身近な言葉で語るところからスタート。講義にどんどん引き込まれます。ただぼーっと待つだけでなく、何が来るかはわからないが何かが来るという予感とともに待つ。それがやってきたら剣士のように、能役者のように、自ずとつかむ。前提を崩し広い文脈で見るという意識的思考の背後にある感覚的・感情的な動きを仲間とともに察知するのが探究の共同体だということを深く実感しました。

態度としてのフィールドワーク

探究する学び、教育において求められるジェネレーター的あり方の本質は、計画的で室内におけるカリキュラムづくりではなく、フィールドで時事刻々と生じる事実とどう向き合うかにあります。今回は、野に出て人々がコラボレーション&コミュニケーションする場を実際につくりだして、そこで何が起きているかを研究し続けている加藤文俊先生に、「態度」としてのフィールドワークということについて語っていただきました。どう調査するか、どう検証するかの手法についてはいくつも本が出されていますが、フィールドで学ぶ態度についてここまで細やかに本質を示すことができるのが加藤先生の本領なのだという思いを強くするあっという間の2時間でした。

道徳の起源と共同体を生み出す対話の役割

人類史をひもといて道徳の起源を遡ると、人類がよりよく暮らすためには個人の利益よりも、みんなに分配し、幸福を分かち合うことが集団の維持には大事だと気づいた結果、道徳が誕生したと考えられています。しかし、集団内では結束力が高まり助け合うようになるにも関わらず、異なる集団間では敵対してしまうということが起きてしまいます。では、いかにして共同体どうしが関わりあい、社会そのものをつくってゆくために考え続けることができるか。そのための手法が「対話」だということが荒木先生のお話を通じてクリアになりました。

ジェネレーターの場づくり "ジェミ"の可能性

島根大学の社会教育士養成プログラムのゼミの一つとして「ジェネレーターのあり方」を探究する場を企画した二人。「ジェネレーターについて探究するゼミ」だから「ジェミ」と呼ぶことにしたそうです。通常のゼミだと講師を務めるのは専門家。しかし「ジェミ」は講師も参加者もスーパーフラットでともに探究する仲間として「ジェネレーター」について考えていったのです。個々の参加者がプロジェクトを立ち上げ実行するために、みんなで思いつきを語り合い、雑談の連鎖のように見える場を構成しながら、その果てに「こうしたらいいかも」というプロジェクトのアイデアが立ち現れる。そんなジェネレーターのいる特徴的な場をみんなでつくりあげた実践事例です。

遊びと学びの場化しあい カードゲームという場づくり

「学びは面白い!」と心から感じる出会いがなければ学校なんて行っても何の価値もない。一方で、そういう出会いが引き起こされ、習慣化される場であれば、どこでも学校になる。モリソンの実践から、カードゲームというよりカードプレイに熱中することで学びの面白さに気づかせてしまうジェネレーターの場づくりにおける仕掛けづくりのキーワード・秘訣が明らかに!面白いと没頭できるまで削ぎ落とされた場を提供することで、知らず知らずどんなものでも「アナロギア=リフレームして=意味のとらえなおし」が起こってしてしまうという実践事例です。

公立学校におけるFeel度Walk・知図活用法と可能性

逗子市立久木小学校の大窪昌哉先生は公立小学校の学びにFeel度Walkを「インストール」してしまった先駆けとなる先生です。「まあくん」こと大窪先生をゲストにお迎えし、「学校」で Feel度Walk を行い、歩いたときの発見を記録した「知図」にまとめることの意義と可能性について語りあいました。なんとなく気になるもの・こと・ひとをあてもなく追いかけて発見したことを、自分なりの「知」を表した「図」にまとめることで、教師と子どもの関係性、子どもどうしのつながり、自己効力感が高まり、また教員どうしの気づきにもつながる。模造紙や画用紙に描くことの意義、どう教室に展示するかなど教科の学びにつながることはもちろん学級経営のあり方を刷新するヒントが多数明らかになりました。

梅棹忠夫の学びに学ぶ

人類学者として生前の梅棹忠夫とも接し、また没後、民博に残された膨大な資料を整理する事業に携わった小長谷有紀先生をお招きして「梅棹忠夫の学び方」についてお話をうかがいました。梅棹忠夫は、フィールドに出てちょっとでも興味があったことはどんなことでも記録したそうです。ひたすら記録して「知的基盤」をつくり、誰もが使えるように情報を整理して「知の共有化」を図り、あるときはじっくり「滞在」し、別のときは長距離を「移動」して「比較・考察する。こうして生まれた発想をいろいろな人たちが集まったサロンで対話し、刺激しあい、展開してゆく。梅棹流の思索法を丁寧に「追体験」しながら(梅棹のカードのつくり方まで丁寧にお話してくださっています!)、ユーモアにあふれた小長谷先生の講義を聞くのはとても楽しく、あっという間の120分でした。お楽しみください。投稿する

移動大学の体験と地方創造

大学紛争の最中、川喜田二郎先生の移動大学に参画し、その方法を直に体験し、その後、創造の方法として磨き上げていった國藤進先生に、移動大学の体験と現在、北陸で実践している地方創造の話をKJ法を織り交ぜて講義していただきました。

今回はZOOMではなく、京都大学医学部附属病院の側にある、京都教育文化会館にてリアル講座で開催しました。川喜田二郎直弟子、國藤先生の貴重なレクチャーになりました。皆さんの関心のある部分だけでも、耳を傾けてください。ジェネレーターとしてのあり方や方法のヒントが学べると思います。

江戸的な現代へ?

モリス・バーマン著『神経症的美しさ アウトサイダーから見た日本』(慶應義塾大学出版会)を翻訳した込山宏太さんによる講義。江戸的な日本の可能性についてバーマンが語った第7章を中心に、ジェネレーターが目指す「江戸テク」とは何かを探りました。

翻訳者ならではの読みどころ、オススメポイントをユーモアたっぷりに語ってくださいました。私たちがいかに近代によって日本人としてのアイデンティティを引き裂かれたかということ、さらに、それをどう乗り越えてゆくかという意味での江戸の可能性について考えを深めることができました。

集め見せる試み 展示を通して見えてくること

「なぜ人は集めるのか?」をテーマに2022年に龍谷ミュージアムで開催された話題の展覧会『博覧』。この展覧会を企画した龍谷ミュージアムの学芸員・和田秀寿さんに、どのようにこの展覧会を構想したかの裏話とともに、「集める」ことの意義について大いに語っていただきました。

「ひたすら集めよ、さらば現れん」ということの奥義が明かされます。ジェネレーターはどこまでも面白がり、意味を見出してゆく人。その根底にある「集め続ける行為と精神」について学ぶ素晴らしい講義です。

ティム・インゴルドとは誰か

今、本屋さんに行ったら見ないことはない数々の話題書を出し続けている文化人類学者・奥野克巳さんが登場です。『人類学者と言語学者が森に入って考えたこと』『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』など数々の著書が大きな評判を呼び、また面白いので、いろいろお話を聞きたいことがありますが、今回は、ティム・インゴルドについて語っていただきました。

奥野先生はインゴルドの主要な著書を翻訳した第一人者です。講談社現代新書『はじめての人類学』でも第5章でインゴルドについて書いています。インゴルドの生い立ちや研究経歴を軽くおさらいしながら、『応答、しつづけよ。』のここがポイント!という部分を奥野先生が「音読」してくださいながら、丁寧に解説します。

思い通りにならなくて思い通りなデザイン

〜有元典文さんの言葉〜

美術教育+認知科学+教育心理の3名が、対話の中からひらめいて書き上げた「コミュニティ・オブ・クリエイティビティ」。この執筆という対話の中で創発し、今こうしてみなさんとお話しする機会に、自ずとぐんぐんと膨らみ、キリキリと磨かれていくアイディアが「縁起律」です。縁起とはお釈迦様の悟りにさかのぼるこの世のとらえ方で、私は「インターディペンダンシー(相互依拠性)」として頭で理解していますが、私たちの素朴な伝統的理解である「ご縁」のことと思ってもらった方が分かりやすいし、身体ごとの実感を伴うでしょう。これは世界の科学的な理解である因果律の反対側にあります。因果律とは、人間が世界を「思い通り」にしたい思い上がり、野心(design)のことです。世界を因果的ではなく縁起的にとらえるとは、どういうことなのか。「思い通りにならなくて思い通りなデザイン」、Design of Preparation for Unpreparedness(非準備性準備設計)という心構えについてともに考えてゆきましょう。

宮本常一とその視野:虫瞰・流動・眺望の〈民俗〉

年忘れ DE 宮本常一 ということで、2023年秋に出版された話題書『宮本常一 〈抵抗〉の民俗学 地方からの反逆』の著者・門田岳久さんをお迎えしました。宮本常一というと「歩く人」代表としてとらえられ、前近代的な民俗を聞き書きした牧歌的でノスタルジックなイメージがあります。しかし、今回のレクチャーで、中央に抵抗しつつ、地方からの反逆を試みるために、近代的な発展をも辞さない矛盾した動きをはらんだギラギラした宮本常一の姿があらわになりました。門田さんの研究仲間でもある人類学者・小西公大さんと、第1回講座に登場した、地域での場づくりスト澤正輝さんを加えた対話を通して、宮本が祖父・父から受け継いだ「ものを視る目」を受け継ぎながら、資本主義の枠内でのみ動いた宮本を超えてゆく地方創生のあり方を考えることの重要性が見えてきました。

クラフトマンシップと批評

プロジェクトベースの学びで知られるアメリカの学校 High Tech High。この学校の思想の基盤を作ったのがロン・バーガーです。2023年に出版されたロンの著書の日本語翻訳(『子どもの誇りに灯をともす――誰もが探究して学びあうクラフトマンシップの文化をつくる』 英治出版 2023)の監修に携わったのが藤原さとさんです。なぜプロジェクトベースの学びについての話が批評なのか。それは、ロン・バーガーの実践の根底には美学が横たわっているからです。人はクラフトマンシップを発揮し、批評のプロセスを繰り返し、美しい作品を作り上げるその行為そのものによって人間性を涵養し、倫理的な側面を育てることが出来ると考えたロンの哲学とともに、そもそも美学とはどういう経緯をたどって発展してきたのかをたどります。

「梅棹文明学」を鳥瞰する

久恒先生は、梅棹忠夫『知的生産の技術』に感銘を受け、図に表して考え、コミュニケーションする図解の技術を多くの人々に伝えてきました。2022年から2年かけて、『梅棹忠夫著作集』の図解講義と図解作成を実行し、100数十枚の図解が完成しました。主として「梅棹文明学」を構成している「情報史観」「生態史観」「日本研究」「地球時代」が対象です。今回の講座では、生態学から出発し、民族学、そして比較文明学にまで視野を広げた一代の碩学の理論体系を、「全体の構造」と「部分同士の関係」を明らかにできる図解という表現手段を使って明らかにしようとするプロジェクトのエキスが見事に紹介されました。

質的研究は何を生成しているのか?

今回は、つい最近、成人教育の分野で修士論文を書き上げた栗田由菜さんから、修正版グランデッド・セオリー・アプローチについて解説してもらいました。質的研究は、量的研究がでは果たせない仮説生成のための研究であり、そのための厳密な言語の使用と概念化を目指すこと。だからといって「定量」が目指す「事実・正しさ」ではなく、更新・修正される前提で人に役立つ理論・現場で利用可能な理論の生成することという役割がはっきりしました。

ちきゅうのがっこうについて語ろう

先生は自然。大地と交わりながら大人と子どもがともに成長してゆく場が「ちきゅうのがっこう」。「大地の再生」について理解を深めると、現代のシステムが私たちに提供するサービスのほとんどが、目詰まりを起こし、流れが停滞し、不快で苦しい状況にあることが実感できます。しかし、そこであきらめたり、誰かを攻撃したりするのではなく、自分たちができる範囲でゆるくつながって小さな範囲でとりあえずアクションを起こす。「守・破・離」ではなく「離・守・破」というプロセスで、それぞれが不完全でアマチュアで中途半端であっても、そこから思い切ってスタートし、みんなの知を複合することで、自分たちの環境を着実に変化させ、幸せな生き方に直結してしまう場を生み出そうとする「ちきゅうのがっこう」の可能性を感じとることができました。

恋や愛やハンサムや美人を心理学する

探究ってどう進めるんだろう?みつかったことをどうわかってゆくんだろう?と思った方は「一見」あるのみ。極上の知的漫談を通じて、人間を介して見えてくる世の中に満ちあふれている不思議の本質と調べる手法を体感できるはずです。「科捜研の"男"」として、実際の事件捜査の支援や手法に関する研究に従事してきた犯罪心理学のスペシャリストゆえに、「世の中を面白がれないことが犯罪の要因になっている」というメッセージは重く響きます。「執着的な好き」は自己愛。俺様へのプライドに縛られている。でも「面白がり屋」の「好奇心」はその真逆の「ノープライド」。世の中はこんなに面白いじゃんと「外」に目を開かれているからこそジェネレーターは「柔軟な意味のとらえなおし」によって新たな気づきを得ることをみんなで面白がるということがよくわかりました。

概念をアップデートする教室

子どもたちに概念のアップデートが起きている瞬間がどういう瞬間であるか自身のエピソードを交えてじっくり語ってくださいました。その結果、見えてきたのは、実は「教室」以前に、日常のいたるところで概念はアップデートされているということでした。相手はどういうつもりでそう語ったのか、どんなものの見方や考え方が発言に影響を与えているのかというような「言語使用」をいちいち自覚的にふりかえることが、概念のアップデートに気づく道であることが明らかになりました。気づきを得ることをみんなで面白がるということがよくわかりました。

新しい学びをつくる20年をふりかえる

「異端こそ次世代の先端」「障害と名づけられる学び手こそスペシャルニーズを持つ世の救世主」「ICTは弱者を支えるツール」という思想を根幹において、新しい教育の価値観を発信し続け、株式会社立の通信制高校という学びの場を生み出した日野先生の思いをじっくり聞くことができます。ホームスクールを支援し、その先の社会参加への足掛かりとなる高校を準備し、そこにICTを積極活用する。その結果、学びや発達に凸凹があって既存の学校では才能を発揮できない子たちを「世の光」とする。ぜひ日野先生の一言一言を味わってください。

真夏のGENEPLAY祭 Feel度Talk Live 2024

Playful な場づくりで creatibity を開く上田信行先生と、Feelする場づくりで人を generate する市川力が、今、思うことを素直に語りあう 創発対談 Feel度Talkを行いました。打ち合わせなしで臨んだからこそ、お互いの「旬」のアイデアが次々に飛び出しました。上田先生の到達した「プレイフルな場づくりこそ全て」という境地が余すところなく語られました。ファシリテーターではなくジェネレーターとして生成的ワークショップに臨むための方法論とマインドセットの重要性、さらに、ひたすら回数を重ね、体験を再構成的にとらえ直す積み重ねることの価値を信じてひたすら歩み続けるしかないという「覚悟」がひしひしと伝わってくるでしょう。

見えないものを見る力

表層の言葉だけで分かったつもりになる。整理してロジックが明らかになれば安心する。しかし、「本質=エッセンス」には届かない空論が言葉化されるだけで、結局、鬱屈し、もの言わぬ人たちを増殖させてゆく。こうした状況を打ち破り、生き生きとした組織、生き方を取り戻すのがグラフィック・ファシリテーションなのだということが明らかにされました。まだ言葉になっていないモヤモヤや、無自覚に思い込んでいることへの気づきを浮かび上がらせるには、言葉以前のイメージを目の前にあらわにすることが大事。まずは個々の内面に秘められた「衝動」を表出することをグラフィック・ファシリテーションは促すのです。

人生のTRANSITION

今回は、佐宗さんの希望で、三人が思いつくままの鼎談で行いました.。

元々は「じぶん時間を生きること」の対極の生き方をしていた佐宗さんが、いかにして「灰色人間」に追いまくられない生き方をじんわり考えるようになったかが明らかにされます。じぶん時間とは、私たちが日々なさねばならぬと思い込んでいることに追われて生きていると見逃してしまう時間感覚を取り戻すこと。その契機は、これまでの人生について「このままでいいのか」と悩みつつも「どうしたらいいかわからない」という悶々とした日々を過ごす中で起こります。それが「トランジション」であるというメッセージが伝わってきました。

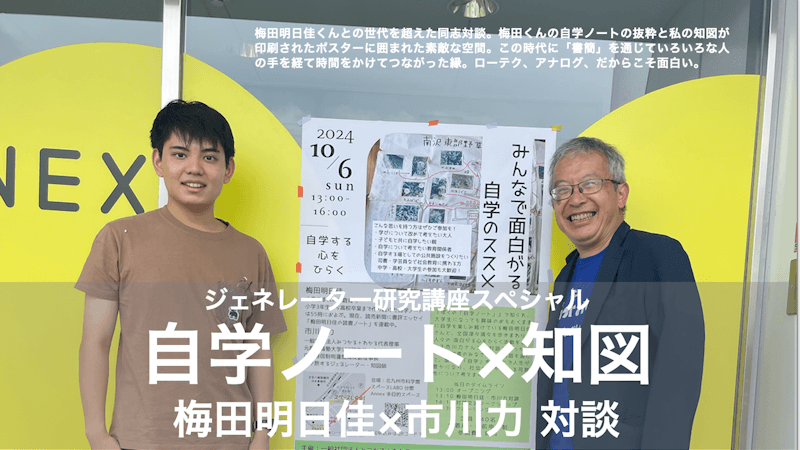

スペシャル対談:自学ノート × 知図

自学ノートの梅田明日佳と知図師の市川力が年の差を超えて「同志」として語り合います。二人に共通するのは、自然体でその都度自分のアンテナにひっかかったことに目を向けること。さらに、面白い!と思ったら、それに関わる人の元へ手紙を出したり、会いに行ったりして「こんなこと思ったんです!」と自分の発見を見てもらおうとするところ。これをひたすら積み重ね、記録・表現し続けることを通して、学びを深めてきました。この方法論は、プロフェッショナルやアカデミックに閉じた学びから、市民・アマチュアが新たな「知」をつくり出してゆかねばならない時代にまさに必要なものでしょう。ジェネレーターとしてのマインドセットと一体となった「自学」のスタイルについてぜひみなさんもこの対談をご覧になって考えてみてください。

ドラマで学ぶオープンダイアローグってなんだ?

オープンダイアローグとはフィンランドで生まれた精神療法です。うつ病や投薬しないと治らないと言われていた統合失調症に対して「対話」するだけで症状を緩和することができる手法として注目を集めています。この手法をお二人は日常場面に取り入れようとしています。その際に「ドラマ」という状況に放り込まれ、自分ではない誰かになりきると、一種の無責任性が生まれ、状況を俯瞰して眺め、また自分が気づかなかった視点に気づくようになるのです。疲れたお母さんや会社員が、さっと集まれる場で、まさに井戸端会議のごとくああでもないこうでもないと雑談する場は、湯治場のようであり、スナックのようでもある。多様な人たちが集まる「お茶の間」ならぬ「ゴチャの間」をつくることがオープンダイアローグのだよね!とみんなで盛り上がりました。

ショートショートを書いちゃおう!

空想を発揮しようという心は「そんなのおかしくない?」というようなちょっとした一言で萎縮してしまう。それさえなければ、人の持ち前の空想力は解き放たれ、面白いものを生み出してしまう。まさに「ジェネレーター」のあり方を体現した方です。書き方講座がメインですが、参加者の作品を「愛でる」田丸さんのフィードバックが圧巻。単に褒めるのではなく、ここが面白い!ということを的確に挙げてゆくのです。ぜひこの講座をきっかけに田丸さんとのコラボや、自分の持ち場でショートショートをみんなで書いてみようという実践をぜひ行ってみてください。

原っぱとジェネレーターの10年

原っぱ的なジェネレーターとは、固まった見方や認識をほぐす場を生み出すフィールド型ジェネレーター。ちょっとした自分なりの発見を愛し、そこに相手が巻き込まれ、相互交流が始まり、やがてチームとして1つに合わさった思いが生じる。I(対象愛)・相・合=3つの「アイ」が発展する「場づくり」を目指すスタイルのジェネレーターです。しかし、場のジェネレートの先には、質の高いアウトプットをクリエイトする段階が待っています。アマチュアジェネレーターではなく、プロフェッショナルクリエイターになることが求められるのです。クリエイトするマインドの前提にはジェネレートがあり、この間をゆらぎ続けることが大事だということが明らかになりました。

「ゆらぎ」と「巻き込まれ」の人類学

今回は、昨年末に出版されて、話題沸騰中の小西公大さんの著書『ヘタレ人類学者沙漠をゆく 僕はゆらいで少しだけ自由になった。』(大和書房)について著者本人から語ってもらうことからスタートしました。続いて、根岸さんも交えて、小西さんと根岸さんの共著で書かれた人類学研究論文(現在、公開準備中)の内容について触れました。あえて「ヘタレ」という刺激的な言葉を投げかけ、因果律から解き放たれて、縁起の「間(あわい)」で生まれる「知」の中で踊れという小西さんの著書のメッセージは、どちらか一方の極端にとらわれそうになるとき、振り子のように「揺らぐ」ことの大切さを教えてくれます。こうした人類学的視点から「ジェネレーター」を考察すると、人がさまざまな考えの中で「ゆらぐ」ことを引き起こす存在だということが見えてきました。

企業の視点を現場から更新する

一度目はインゴルドについて、二度目は社会人が1年かけて人類学者の目をインストールするためにフィールドワークするメッシュワークゼミについて語っていただきましたが、今回は、比嘉さんがアカデミックの世界とともに「メッシュワーク」という会社を立ち上げ、ビジネスの世界にも足を踏み入れているかについて語っていただきました。多くの企業では、働き方を含め、組織のあり方を抜本的に見直す必要に迫られています。そのためには、今、現場で起きていることや、従業員の思い、サービス受益者の気持ちなどを「当事者性」を持ってともに受けとめるマインドが求められています。そのときに、人類学者の目を持ってフィールドワークすることから始めようという比嘉さんのメッセージの根幹をじっくりお聞きください。

地域を復興する人育てについて考える

ゲストとして卒業後ジェネレーター性を活かして、地域づくりの現場に飛び込んだ矢部ゼミ生の野内杏花里さん、日向志帆さんにも加わっていただきました。ジェネレーターとは、すでに身につけている能力・あり方を発揮することで、学んでなるのではなく、場に巻き込まれて、自分がどんどん背景に引いていって、周囲の自然やら他者やらが巻き起こしていることに気づくというあり方。一人がそんな意識を持つと、だんだん波及していってひとつの渦になり、結果、思わぬ面白いことを生み出してしまうという。ことが明らかになりました。自分の生き方 個を活かし、仲間とどう組織を運営してゆくか、学びの場のつくりかた 特に「探究」と呼ばれる学びで教師がどうふるまうか、地域づくりのあり方 当事者性を発揮していかに巻き込まれつつ巻き込んでゆくかを考える上での大事なポイント満載です。

大人のこどもごころを開く

小笠原さんは保育士としてスタートし、子育てコミュニティづくりを通じて「ウェルビーイング(誰もがよりよく、幸せに生きる社会」の実現を目指しています。それは保育の枠を軽く飛び超え、神戸市長田区へ移住し、下町という場所でのくらしの中に、子どもと大人がともに学び、成長してゆける可能性があることを様々な活動によって実証しています。私たちが生まれながらにして持っている「子どもごころ」を取り戻し、誰もが享受できる教育を実現するために、下町という場での学びの意義と可能性が明らかになりました。社会教育、地域創生の新しくもなつかしい形の提言。学校、家庭を地域に広げてゆくヒントがたくさんつまっています。ぜひご覧ください。

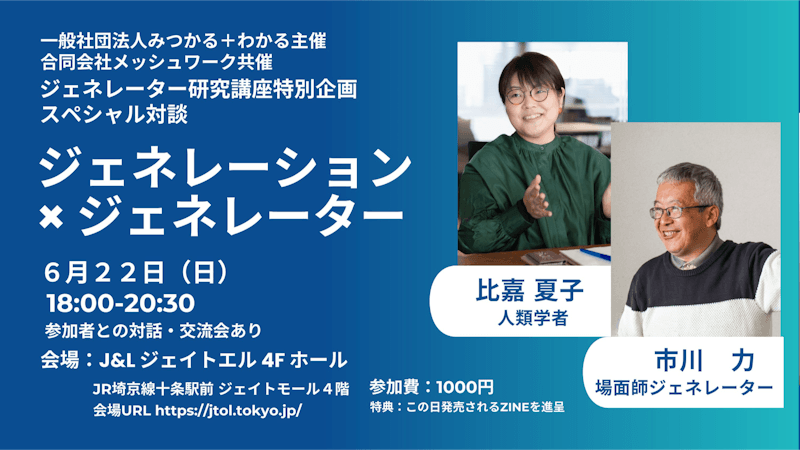

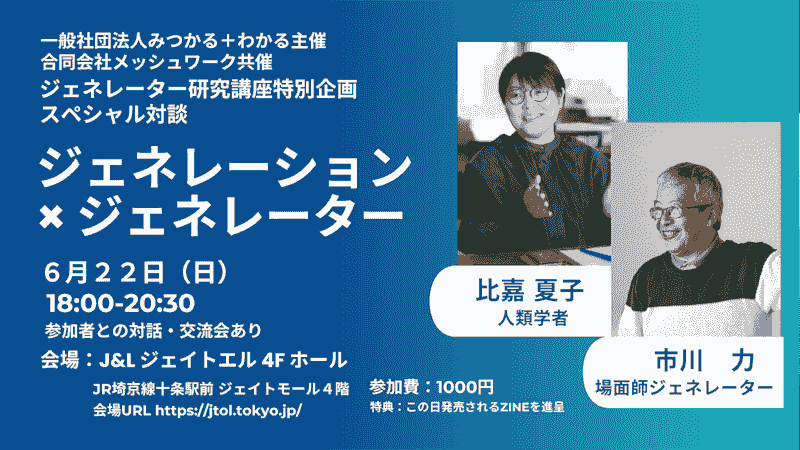

ジェネレーション×ジェネレーター

人類学者ティム・インゴルドの提唱する「ジェネレーション」が、市川力と井庭崇が提唱する「ジェネレーター」というあり方といかに重なるものがあるかを、打ち合わせなしの「生成的対談」で明らかにしてゆきました。生成AIの登場と劇的な進化が、私たち人類に残された可能性について厳しく迫ってくる時代。私たちの身体的な感覚・感性を駆使し、「フィールド」に出て、自分と他者、人と自然、生命と物体といった区別を超えた何かに共振し、巻き込まれてゆくあり方が求められます。その結果、目の前にない過去や未来と重なった「今」が見えてくるような感じになる。ジェネレーションとジェネレーターの交差点にこれからの教育の鍵があることを一緒に考えてみませんか。

身体・意識・環境の結び目を考える

スライドを用いたレクチャーはなく、哲学者の清水さんと市川とのまさに「哲学対話」によって「左右」の不思議さを解き明かしながら見えてくることをひたすら追いかけるスタイルで行いました。清水さんは「哲学」とは、知識を持つことではなく、自分のまわりにある物事を当たり前に見ず、そうあることへの不思議・驚きの感覚を持ち続ける姿勢だとおっしゃいます。難解な哲学用語を振りかざすことなく、終始温厚な姿勢で、世界を読み解こうとする清水さんは、身を持って「哲学するって面白いな!」ということを示してくれました。左と右をひもといてゆくと見えてくる世界とはどういうことか。一緒に哲学対話してみませんか。

民際学とは何だろうか 「民際学者」中村尚司の足跡を辿る

林さんはヤングケアラーとして、統合失調症のお母さんと歩んできました。一方で、「島豆腐」をひたすら追いかけて人の暮らしをあぶり出す研究で脚光を浴びました。これこそ「民」の際(きわ)」、人と人との間の「関係性」に心も物も事も宿るという「民際学」を見事に具体化した事例だということがよくわかりました。この民際学を提唱したのが林さんの師である龍谷大学・中村尚司先生でした。ただの「民」が目の前の何気ないことへの眼差しを変えてみることで「案外面白いじゃん」と気づく学問の世界の扉を開けることができます。ジェネマインドを素直に発露した学びの形こそ「民際学」。林さんのユーモアあふれる語りとそれに呼応した中村ゼミOBの原尻淳一(みつかる+わかる代表理事)の語りから何を受け継ぎ、これからどう活かすかのヒントを感じとってください。

グリーフを紐解く 身体性・創造性・神秘性の観点から

グリーフに寄り添うとは、わからないことにわからないままいること。しないことができるか待てる。そこに本質があるということ。それは教育人間学を志した西平先生の一番大切にしていることだそうです。予想通り、グリーフの話を柱にしながら、エリクソンのライフサイクル論、世阿弥の稽古論、そして西田幾多郎や井筒俊彦の思想につながる大事な観点が浮かび上がってきました。アンラーンしつつ、学び続ける。二つの矛盾する「双面性」とは、以前、教わったり、気づいたりしたものの、一旦、記憶の奥底に沈み、それが再び浮き輪のように浮かび上がってきたときに、なんとなくつかんでしまう。西平先生の研究の歩みと重ねながら話が進んでゆく豊穣な時間をぜひみなさま味わってください。

あるをみいだす つくるをほぐす

2025年9月『つくるをほぐす』という著書を出した山内佑輔さん(学習環境デザイナー・VIVISTOP NITOBE)と、子どもも大人も開放される場づくりとともに組織や地域を活性化する「余白」を生み出す事業を展開している塚越 暁さん(HARAPPA株式会社代表・原っぱ大学ガクチョー)との対談。アトリエの中での造形活動と自然の中での遊びという一見、異なる領域で活躍しているように見える二人の共通性が見事にあぶり出されてゆきました。つくるはそもそも私たちの中に備わっている力。しかし、目的主義・効率主義が、計画通りに進めて成果を出さなければならないという呪縛に陥らせてしまう。その結果、つくるは難しいという意識にとらわれてしまいます。お二人がそうした意識をどうほぐし、呪縛をほどく場を作って、とりあえず手を動かし続けて思いつきを形にしてゆけばよいという気持ちを取り戻させているかが明らかにされます。

「屋根のない」博物館をつくる

身近な自然に残された痕跡からうかがい知ることこそ「出会い」。推理探偵のように、あちこち眼差しを向けながら、想像力を発揮すれば、隠された自然のメカニズムがあらわになる。そんなものの見方こそ「スロー・ルッキング」なのだということが北垣先生の言葉からひしひしと感じられました。フィールドミュージアムは人の営みと自然との間の「縁側」。展示物を見るのではなく、野外へと誘う場。都留文科大学の学長を務めた著名な教育学者・大田堯先生の「地域博物館構想」を見事に実現した「屋根のない」博物館のお話は、聞くだけでワクワクします。葉っぱや木の実のかじり方やフンの形状、石の下に隠れていたモグラの通り道と言った、シートンかファーブルの話を生で聞いているかのような北垣先生のあたたかい語りをぜひ多くの方々に聞いていただきたいと思います。

4月 Feel度Walk × 食 能登半島珠洲市での取り組み

珠洲市役所・杉盛啓明 森田貴志

5月 Feel度Walk × NVC 対話の基盤を生み出す知図の役割

心の下敷き開発者 さだかね志保

6月 Feel度Walk × 哲学対話 歩いて語って本質観取

中日新聞 宮崎厚志

7月 Feel度Walk × 育児 ゆっくり散歩で面白子育て

島根県津和野在住 ささきももこ

8月 Feel度Walk × 博物館 学校と博物館との連携

日本科学未来館 濱田牧子

9月 Feel度walk × ものづくり 自由な発想と試行錯誤を促す

ロボットプログラミング教室テディス運営 渡辺紀元

10月 Feel度walk × 閉じゆく学校 伊那北高校での実践報告

任意団体ネイバーシップ 唐木 玲 井崎由華 増田千華

11月 Feel度Walk × 教授の本棚

本屋アルゼンチン店主 大谷直紀

We are Generators FANTSコミュニティ(有料)に参加すれば、すべての動画アーカイブをご覧になれます。

Feel度Walk倶楽部 年度末・新学期スペシャル

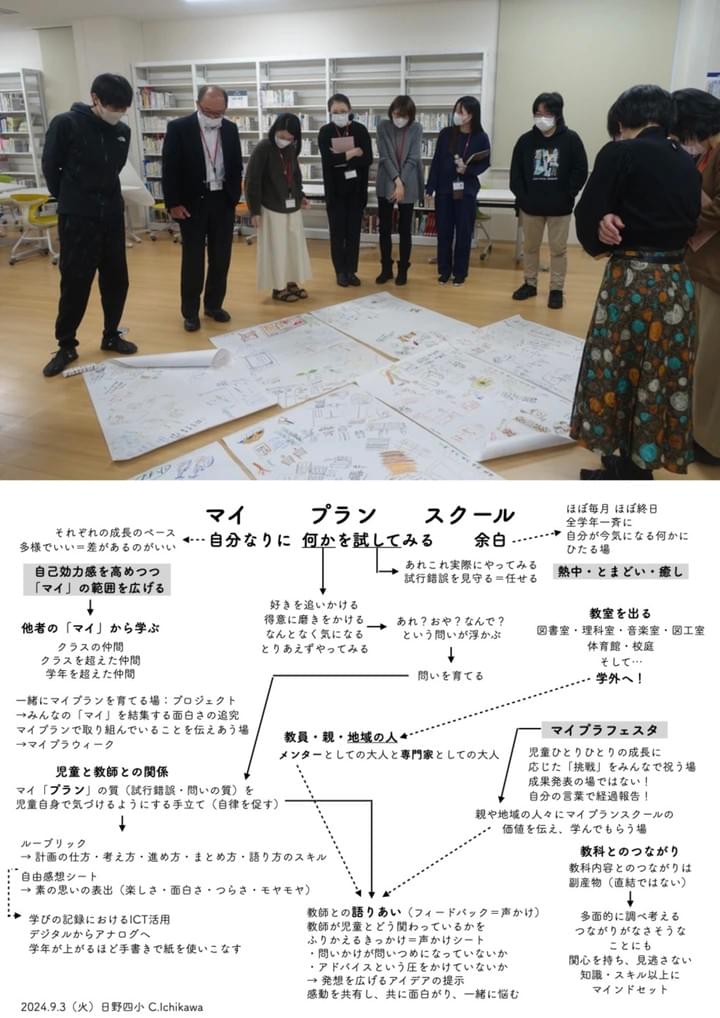

今、全国で、場の活性化、多様な人々の関係性構築のために、 Feel度Walkからの知図づくりを導入する事例が急増中です。その中の主要な現場が学校です。そこで今回の Feel度Walk倶楽部では、三浦半島の逗子・葉山で、「地域のおっちゃん」市川と関わりながら、学びのプロセスにFeel度Walkと知図を活用している公立小学校・中学校での実践事例を大いに語っていただきます。

・学級づくりの一助として

・探究する学びを支える手段として

・日々の学びの記録として

・観察力を磨き、リフレクションする姿勢を引き出すため

といった理由で、自分も導入してみたいなとお思いの先生方、これを機会にFeel度Walkと知図について理解を深めたい先生方はぜひご覧ください。

〜登場する先生方〜

大窪昌哉先生(葉山町立上山口小学校)

小林寿夫先生(逗子市立池子小学校)

大黒貴文先生(葉山町立南郷中学校教頭)

舟橋健太先生(葉山町立南郷中学校)

伊藤恵子さん(葉山町立南郷中学校外部講師)

みつかる+わかる のお仕事

好奇心をひらく学びを通じて、一緒に創造社会の担い手となりましょう!

1:ジェネレーターマインド養成講座

学校、会社など既存の組織、地域の活動、そして家庭においても、見えないなりゆきを進みながら何かをつくりだしてゆかざるを得なくなっています。とりあえずやってみて、思いつきをひたすら追い続けるプロセスは、何かを教えるティーチャーや、コミュニケーションを促進するファシリテーターという役割だけでは対応しきれません。そこで求められるのが、学びながらつくり、つくりながら学ぶプロセスを活性化する「ジェネレーター」というあり方です。あらかじめ計画しないと動けないと思い込んでいる意識をゆるめ、なんとなく思いついたことをとりあえずやってみるスイッチを再起動すれば、誰もがジェネレーターマインド・オンです。ジェネレーターの「あり方」について体感し、講座終了後、何かをつくるために動くジェネレーター仲間となることを目指します。

<実績>

2019年 5月・7月 京都 ジェネレーター入門講座

2019年11月 逗子ジェネレーター体感講座

2020年1月・3月 東京 ジェネレーター入門講座

2021年1月・2月 多摩 ジェネレーター体感講座

2022年4月 島根県海士町教育委員会ジェネレーター勉強会

2023年2月・3月 大人のちきゅうのがっこうジェネレーター研修

2023年6月 逗子探学ノススメ

2023年7月 岡山県和気町Feel度Walk&ジェネレーターゼミ

2023年10月 徳島県神山町 ジェネレーターのあり方を体感する滞在プログラム

2024年6月 岡山県西粟倉村 ジェネレーターゼミ

2024年7月 宮城県石巻市 ジェネレーター体感講座

2024年9月 北海道奈井江町 プリマペンギーノ 教育魅力化スタッフジェネレーター研修

2:Feel度 Walk & 知図ワークショップ

あてもなく、止まってばかりの歩き方に変えてみると、私たちが身につけている「なんとなくセンサー」が作動し始めます。すると眠っていた好奇心が開きます。歩いて戻ってきたら発見を撮った写真をスケッチしたり、思いつきをメモしたりします。こうして生まれた自分なりに観察した記録は、立派な体験「知」。なので「知図」と呼びます。知図を仲立ちにして、みんなで愛であうと、多様な観点を知ることの面白さに目覚め、自分も世界を発見できるのだという自己効力感が高まります。これまでつながりのなかった人、関わりのなかった人、年齢も背景も異なる多様な人たちが混ざり合い、仲間となってしまう「場」がFeel度Walk&知図で生まれます。この手法を体感すれば、自分たちの現場でどう活用しようかいろいろ気づくはず。そんな場が Feel度Walk & 知図ワークショップです。

※ 企画・ジェネレーター費用については個別相談

<実績>

2019年11月・12月 大阪・茨木市 自由すぎる研究

2020年3月 オンラインフシギ探偵団

2020年4月 好奇心を開いてリモート Feel度 Walk

2020年5月 サントリーTERAKOYA主催 社員家族向けリモートFeel度 Walk フシギたんけん隊

2021年2月 ご近所探検3.0 リモートFeel度 Walk

2021年5月 葉山芸術祭 親子Feel度 Walk

2021年6月・22年2月 町田市相原 親子Feel度 Walk

2021年10月 福島県郡山市 親子Feel度Walk

2021年11月 三鷹市野川公園 親子Feel度Walk

2021年11月 24年12月 千葉市千葉公園 親子Feel度Walk

2021年11月 日野市柚木農園 農いく親子Feel度Walk

https://nouiku-tokyo.com/event/1123_hino_mitsukaruwakaru/

2022年3月 岐阜市メディアコスモス Feel度Walkと探究する学び

2022年4月・23年4月 伊勢原市親子Feel度Walk

2022年6月 京都りかまちや 親子Feel度Walkキャンプ

2022年6月 三浦半島小網代の森 親子Feel度Walk

2023年4月 岐阜・先生の学校 Feel度Walkワークショップ

2023年4月・6月・10月・24年1月 逗子Feel度Walk

2023年9月 福岡糸島本屋アルゼンチンゆる合宿

2023年9月 岩手に新しい小学校をつくる会主催 安比高原Feel度Walk

2023年10月 きのこのこのこキャンプ 親子Feel度Walk

2023年10月 座間市谷戸山公園 親子Feel度Walk

2024年6月 名古屋主税町・八事 Feel度Walk&知図ワークショップ

2024年7月 逗子旧本多邸Feel度Walk&知図ワークショップ

2024年7月 昭島市中神マルベリーフィールドFeel度Walk&知図ワークショップ

2024年11月 南房総 Feel度Walk&知図ワークショップ

2025年1月 かえつ有明ペアレントプロジェクトFeel度Walk&知図ワークショップ

2025年2月 墨田区子育て支援活動助成事業 墨田区発達障害の子どもを持つ親の会主催 親子でワクワク下町探検 Feel度Walk

3:まちや自然の中での学び場づくり

大人と子ども、小学生と高校生・大学生、高校生・大学生と地域の人といった、異なる属性を持つ人たちがタッグを組み、各世代が交流しながらまちや自然の中で学び、成長する場を生み出す支援をします。大きく一気に変えようとするトップダウンの変革ではなく、地域にすでにある魅力を掘り起こし、自分たちが面白そうだなと思ったちょっとしたことを試みて、学ぶ場と自然体験・まちづくりとを一体化した場づくりを行います。

※ 企画・ジェネレーター費用については個別相談

<実績>

2020年1月〜11月 Vivistop Gakugei 小さな My舞台 探究プロジェクト

2020年8月 西湖 HAMYOU RESORT 大人と子どもがともに学び過ごす ゆるキャンプ

2020年11月・21年8月 檜原村 Mokkiの森 ベンチプロジェクト

2020年11月 宮崎県新富町こゆ財団しんとみ子どもキャンプアドバイザー

2021年・22年・23年7月 兵庫県三田市TEMIL 大人と子どもがともに学び過ごすゆるキャンプ

2022年1月 VIVISTOP NITOBE なんとなくあるく・なんとなくあらわれるワークショップ

2022年5月〜24年3月 檜原村ちきゅうのがっこう

2022年10月 京都北白川梅棹忠夫旧邸ロンドクレアント ジェネレーターたちの知図展

2022年10月 Wakuworks・創価大学 大地の再生&知図づくりワークショップ

2022年11月 立川石田倉庫 ジェネレーターたちの知図展東京巡回展

2024年3月 奈良県吉野町ゆる合宿

2025年2月 逗子文化プラザ市民交流センター主催(逗子市共催)逗子まちクエスト 逗子Feel度Walk × 商店街ワークショップ

2025年3月 福島県富岡町 月の下大学 好奇心からはじまるまちあるき・まちづくりワークショップ

2025年3月 石川県珠洲市 美味しいFeel度Walkワークショップ2025年4月 八王子小比企大久保ファーム 知図&瓦版ワークショップ

2025年5月 三浦海岸・三崎 Feel度Walk&知図ワークショップ

2025年6月 三浦半島神武寺シダFocus Walk (協力:横須賀市自然・人文博物館、逗子市立池子小学校)

2025年7月 長野県諏訪市 子どもサポートチームすわ主催 Feel度Walk&知図ワークショップ・講演会

4:出張授業・学校研修

隣現状行われがちなアクティブラーニングや探究学習のように、いきなりミッション型で行うのではなく、児童・学生が自分なりに追究したい「種」を探し、発見するプロセスによって日常のものの見方・考え方を変える探究学習の方法を提案します。

そのために、実際にジェネレーターとして授業を行ったり、先生方の発想を広げる研修や、カリキュラム開発・実践方法についてともに悩み、考え、つくるお手伝いをします。

※ 授業講師費用・研修費用については個別相談

<実績>

2017年〜2024年 こたえのない学校・Learning Creator's Labo 講師

2020年7月〜22年3月 島根県立隠岐島前高校運営指導委員

https://www.dozen.ed.jp/teachers/3663/

2020年11月 田園調布雙葉高校「探究」授業

2020年12月 逗子市立久木小学校職員研修

2021年3月 島根県津和野町教育コーディネーター研修

2021年4月 島根県立津和野高校リモートFeel度 Walk授業

2021年6月・11月 2022年7月 姫路女学院高校「探究」授業

2021年7月 新渡戸学園中学・高校 夏期講座「探究」特別授業

2021年10月 探究学習ファシリテーター養成講座 探究Players 講師

https://sites.google.com/aschool.co.jp/tankyuplayers

2021年11月 会津若松ザベリオ学園小学校授業

2022年1月 星美学園中学高等学校職員研修

2022年3月 富士見中学高等学校職員研修

2022年4月〜 サレジアン国際学園中学校・高校「探究」授業

2022年4月・6月 聖ヨゼフ学園中学高等学校「探究」授業・職員研修

2022年4月 知夫村小中学校職員勉強会

2022年6月・23年2月 石川県立飯田高校「探究」授業

2022年7月・23年1月 日野市立第四小学校全職員研修

2022年8月 埼玉県立小川高等学校 Feel度Walk授業

2022年9月 静岡県立沼津東高等学校スタディーツアー Feel度Walk授業

2022年11月 九州女子大学 Feel度Walk授業

2022年12月 みらいずworks オープンカレッジワークショップ

2023年1月〜 徳島県立城西高校神山校探究授業・職員研修

2023年2月 自由学園中・高等部職員研修

2023年2月・3月 逗子市立久木小学校Feel度Walk授業

2023年〜 サレジアン国際学園中学・高校Feel度Walk・知図授業

2023年〜24年 日野市立第四小学校研修講師

※2025年より日野市立第四小学校は文部科学省研究開発指定校となり、引き続き、運営指導委員会委員

2023年6月・24年6月 名古屋市立菊里高校稲武合宿Feel度Walkワークショップ、名古屋市立富田高校校内Feel度Walk

2023年9月 25年2月 葉山町上山口小学校教員研修

2023年10月 葉山町上山口小学校全校Feel度Walk

2023年11月 立命館小学校教職員研修Feel度Walk

2023年12月・24年10月〜12月 静岡大成高校Feel度Walk・知図授業

2024年2月 逗子市立久木小学校教員研修

2024年3月 京都先端科学大学附属中・高教員研修

2024年4月・9月・25年3月 相模女子大学小学部教員研修

2024年7月 信濃教育会探究的な学び研究調査委員会研修

2024年7月 三重県いなべ市教育委員会教員研修

2024年10月 和歌山県教育委員会 社会教育士フォローアップ研修

https://mext-shakaikyoiku-gov.note.jp/n/n16628af88790

2024年11月 京都先端科学大学附属中・高研究授業記念講演

2024年11月 愛知県立犬山総合高校教員研修

2024年12月 島根県益田明誠高校教員研修

2025年3月 名古屋市立高校探究協議会研修

2025年5月 北海道立函館西高校講演・授業・研修

2025年6月 新潟県立津南中等教育学校授業

2025年6月 江東区立亀戸第二小学校授業

2025年6月 青森県立百石高校教員研修

2025年8月 名古屋市立日比野中学校教員研修

2025年9月 葉山町立一色小学校教員研修

5:企業・自治体研修・請負プロジェクト

こ高等企業・自治体などの人財育成を行うワークショップジェネレーターとして、アイデア出しから実践まで一貫してともに汗を流し、よりよいものをつくりだしてゆきます。

※ 研修費用については個別相談

<実績>

2019年10月・11月 東京都教育委員会・BumB 東京スポーツ文化館主催・江東区夢の島 ふしぎのタネの育て方

2020年3月 檜原村森林サービス推進協議会 ジェネレーター体感研修

2021年7月~ News Picks Education 学びの伴走者

https://education.newspicks.com/

2021年12月~2月 経済産業省未来の教室実証事業 旅するみらいハイスクール 実証パートナー

2022年3月 博報堂 University of Creativity、千葉県君津市役所ジェネレーター体感研修

2022年8月・23年7月・24年7月・25年7月 香川大学・丸善・善通寺市立図書館共催:香川県善通寺魅力本づくりのためのFeel度Walk

2023年5月 葉山の子ども指導者向け研修:探究する学びについて学ぶ2023年7月・8月・24年6月 ・25年6月 VIVITABOOKS・昭和女子大学・世田谷区立下馬図書館共催 世田谷ふしぎの本プロジェクト

2023年9月 びわ湖東北部地域における学術文化教育基盤形成を目的とした大学・短期大学・地域連携プラットフォーム事業(滋賀文教短期大学×滋賀県長浜市)Feel度Walk&知図で地域の魅力を再発見し、リーフレットを作成しよう、24年9月・25年9月 Feel度Walk × ショートショート ワークショップ2023年10月〜12月 超図書館総合研究所主催 なんとなくあるく なんとなくあらわれるワークショップ

2023年11月・24年11月 鳴門教育大学 Gene Play 研究会

2024年8月 ナチュラルサイエンス 白老ナチュの森で縄文に出会う展 Feel度Walk&知図ワークショップ

2024年8月 図書館総合研究所・鹿児島天文館図書館 Feel度Walk de ふしぎものがたりブックをつくろうワークショップ

2025年1月 コアネット教育総合研究所オンライン社員研修

2025年7月 伊那北高校同窓会主催 任意団体ネイバーシップ企画・運営 伊那北高校同窓会協力 閉じゆく学び舎から始まるFeel度Walk

2025年8月 株式会社センコー・合同会社こっから企画・主催 World Learning Program by 教授の本棚 大阪府立水都国際中学校・高等学校協力 ワークショップジェネレーター

2025年8月 名古屋市教育委員会新しい学校づくり推進課 名古屋オープンキャンパス 教員研修「探究心を開く! 体験Feel度Walk&知図」

6:講演・対談・原稿・取材 etc.

みつかる+わかるの活動について、歩き旅する探究学とは、大人も子どもも自由研究、ジェネレーターとは、人類学とジェネレーター、まちの中に大人と子どもがともに学ぶ場をどうつくるか、好奇心を解き放つ学び、親子共学のあり方、ちょっとした発見を積み重ねる重要性、大人の学び直し教育、フィールドワークの方法、原っぱのつくり方、といったテーマでの講演・対談・原稿・取材の依頼につきましては個別にご相談ください。

<実績>

2020年4月 サントリー社内講座TERAKOYA講演(オンライン)

日経DUAL(5月号)「家庭に探究習慣を」記事

https://dual.nikkei.com/atcl/column/17/101900012/050700121/

2020年6月 探究メディアQ 一周年記念イベント講演(オンライン)

https://note.com/tankyumedia/n/n26b5171b4359

2020年8月 宮崎県しんとみ未来教育フォーラム講演(オンライン)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000224.000028395.html

2020年11月東京都フリースクール等ネットワーク「学びを選ぶ時代」講演(オンライン)

2021年1月 経団連エドテック研究会講演(オンライン)

2021年2月 宮崎大学探究教育シンポジウム講演(オンライン)https://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/news/open_class/21596/

2021年4月〜 教育新聞コラム連載(全10回)「AI時代の探究のヒント」

https://www.kyobun.co.jp/education-practice/p20210511_02/

2021年4月 NHKラジオ 武内陶子ごごカフェ出演 「日常を面白がろう」

2021年11月 徳島県神山町 食農教育を考える勉強会講演

2022年3月 エッシャー没後50年記念・映画「エッシャー視覚の魔術師」上映会トークショー登壇

2022年4月 日本ファシリテーション協会中部支部定例会講演

2022年5月 サントリー社内講座寺子屋講演「創造的コラボレーションを起こすジェネレーター」

2022年8月 おとなの学祭 問い直すとは 市川力・木村泰子対談

2022年11月 九州女子大学開学60周年記念 保育・教育フォーラム講演

202212月 探究メディアQ TCS卒業生とおっちゃんとの探究対談

2023年4月 映画「君の根は」上映会 & 辻信一・市川力対談

2023年7月 日本創造学会 クリエイティブサロン講演

2023年9月 日野市立第四小学校道徳地区公開講座講師

2023年10月 NHKかんさい熱視線「開校ラッシュ!インターナショナルスクール 日本の教育に何が」コメンテーター出演

2023年12月 第3回伊那谷deキャリア教育研修会講演

2024年1月 日野市立仲田小学校道徳地区公開講座講師

2024年7月 明蓬館高校岐阜SNEC 講演

2024年8月 日本科学未来館 教員のための博物館の日講演

2024年9月 エイスクール マナビのこれから「博物館×探究学習の可能性」 対談

2024年11月 武蔵野美術大学 ICHIGAYA INNOVATION DAYS トークセッション登壇

2025年1月 全国私立保育園連盟 保育総合研修会 記念講演

2025年1月 近畿地区高等学校総合学科教育研究大会 記念講演

2025年2月 武蔵野美術大学 Convivi Lab. 日常の中に世界を再発見する 〜これからの学びのカタチ〜 講演

2025年5月 全国科学館連携協議会総会「探究学習における科学館利用の可能性」講演(会場・日本科学未来館)

2025年6月 相模女子大学小学部保護者向けセミナー講演

2025年7月 (株)クリエイティブシフト主催 教育とパターン・ランゲージ PATTERN LANGUAGE FEST 2025 for Teachers 井庭崇との対談 https://creativeshift.co.jp/news/3656/

チームメンバー|Team member

市川 力(代表理事)

広域通信制明蓬館高校副理事長・歩き旅するジェネレーター・知図師

2017年春まで東京コミュニティスクール(中野区)の校長&おっちゃんとして、小学生を対象に、先行き不透明な時代をたくましく、しなやかに生きる探究力を育むために、プロジェクトを通して学ぶ教育を実践・研究した。TCS卒業後、日本全国津々浦々を歩き、旅するジェネレーターとして大人と子どもがともに学び成長する場づくりを行っている。なんとなく気になったことを集めて歩くFeel度Walk とちょっとした発見を記録する「知図」という手法を用いて、歩く探究学とジェネレーターの実践・普及を行っている。主な著書は、『英語を子どもに教えるな』(中公新書ラクレ)『探究する力』(知の探究社)『科学が教える、子育て成功への道(翻訳書)』(扶桑社)『ジェネレーター 学びと活動の生成』(学事出版) 『知図を描こう!あるいてあつめておもしろがる』(岩波ジュニアスタートブックス)など。

原尻 淳一(代表理事)

Harajiri Marketing Design 代表取締役・龍谷大学経済学部客員教授・事業構想研究所客員教授

大手広告代理店でのキャリアを生かし、独立後も商品からアーティスト、映画・アニメなどのブランディング・マーケティング戦略コンサルタントとして活躍。ここ数年は新規事業立案に取り組むことが多くなっている。大学教授として知の技法と実践的マーケティングの講義を行う教育者としての一面も。今回、この社団において、主に歩く探究学の実践・普及について中心的役割を果たす。主な著書は『IDEA HACKS!』等、東洋経済ハックシリーズ。近著では『ビジュアル マーケティング・フレームワーク』(日経文庫)『ライフキャリア――人生を再設計する魔法のフレームワーク』

Harajiri Marketing Design ウェブページ:http://www.hmd2015.com/

塚越 暁(理事)

原っぱ大学ガクチョー・HARAPPA株式会社 代表取締役 原っぱ探検家

神奈川県逗子市に「原っぱ大学」というフィールドを持ち、大人も子どもも一緒になって全力で遊ぶ場づくりを行っている。ゆるく、いい加減になんでも取り組むことができるから豊かな遊びが生まれる。そんな余白の場こそ「原っぱ」。この活動は、逗子から千葉県佐倉に広がり、大阪にもキャンパスが誕生する予定。全国各地に広がりが生まれ出している。今回、この社団においては、主に創造を生み出す場としての「原っぱ性」とそこでの人の関わり方の解明について中心的役割を果たす。

原っぱ大学ウェブページ:http://harappa-daigaku.jp/

比嘉 夏子(理事)

合同会社メッシュワーク共同創業者 山梨県立大学特任准教授 人類学者

ポリネシア島嶼社会の経済実践や日常的相互行為について継続的なフィールドワークを行う一方で、より実践的な人類学のありかたを模索し、メッシュワークを設立。人類学的なアプローチと認識のプロセスを多様な現場に取り込むことで、きめ細かな他者理解の方法を模索し、多くの人々に拓かれた社会の実現を目指す。著書に『贈与とふるまいの人類学―トンガ王国の〈経済〉実践』(単著、京都大学学術出版会)『地道に取り組むイノベーション―人類学者と制度経済学者がみた現場』(共編著、ナカニシヤ出版)等。

メッシュワークウェブページ:https://meshwork.jp/

コラム

市川、原尻をメインに「みつかる+わかる」に関連する記事をアップしていきます。

November 28, 2023November 28, 2023November 28, 2023December 7, 2022東京展はないんですか? 京都・北白川 旧梅棹忠夫邸 ロンドクレアントでの知図展の最中、市川さんのもとには「東京での展示はないのか」ひっきりなしに連絡がきていたらしい。市川さんには候補となる場...December 7, 2022知図展のはじまり 知図という言葉は、数年前に僕が市川さんと話をする中で生まれた言葉だ。たしか東京文豪探究を行っていた際に、市川さんが山手線の地図上に文豪の痕跡を書き込んで、その横に市川さんオ...March 5, 20221:「東大合格者生のノートはどうして美しいのか?」を読みなおして気づいたこと ようやく次女の大学受験が終わった。 本人が納得のいく学校に合格できたから、親としては一安心している。...他の投稿社団法人 概要

創造社会の担い手が育つ学び・場づくりに取り組みます。

法人名:一般社団法人みつかる・わかる

住所:神奈川県逗子市小坪1-32-23

理事:市川力(代表理事)、原尻淳一(代表理事)、比嘉夏子、塚越暁

設立日:令和2年1月15日

当法人は、自ら不思議を発見し、自ら学ぶことができる人材育成を目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。

1.講演、研修、セミナー、各種イベントの企画、開催、運営

2.人材開発のための教育、指導、育成、企画業務

3.学びに関するコンサルティング、マーケティング及びテレビ番組等の監修

4.書籍、雑誌、学習教材、各種刊行物、映像ソフト等の企画、編集、制作、出版、販売、配信

5.インターネットによる情報提供、広告宣伝、通信販売業務

6.各種メディアへの発信、広報、パブリックリレーションズ業務

7.まちづくり事業、まちおこし事業、地域活性化事業等における学びに特化した調査研究、コンサルティング業務

8.商品開発・販売及びブランディング

9.商標権、著作権、著作隣接権、意匠権、工業所有権等の知的所有権の取得、管理運用、売買

10.前各号に附帯又は関連する一切の業務

お問い合わせ

私たちの活動へのご質問、お仕事のご相談・ご依頼などはこちらにどうぞ。

© 2019